中外テクノス株式会社について

中外テクノス株式会社は広島県広島市に本社を置く総合検査会社です。1953年の創業から培ってきた自然環境調査や工業検査のノウハウと水中・空中ドローンを活用した藻場のCO₂吸収量の測定に取り組んでいます。

今回は、中外テクノスでブルーカーボン調査に取り組んでいる環境事業本部の鎌田様・本原様、工業技術事業本部の山本様に中外テクノスの測定技術や取り組みについてお話を伺いました。

https://lp.chugai-tec.co.jp/environment_02/

<お話を伺った方>

中外テクノス株式会社

環境事業本部

本原清彦 様

鎌田茂樹 様

工業技術事業本部

山本大輝 様

Q. 広島県因島での「産官学連携によるブルーカーボン技術の開発プロジェクト」をはじめ、ブルーカーボンに関する様々な取り組みを進めていらっしゃいますが、中外テクノスとしてブルーカーボンの調査に取り組み始めた想いについて聞かせてください。

本原様

2022年当時は、ブルーカーボンが世間でかなり話題になってきた頃でした。中外テクノスとしても「ドローンを使ってブルーカーボンの調査できないか?」とできることを模索しているタイミングでしたね。これまで培ってきたドローンを使った環境調査の技術を、何とかブルーカーボンの調査に使いたいと知恵を絞っていた時期でした。

同時期に、株式会社トロムソ(以下、トロムソ)の西嶋さん(現:ヤマハ発動機株式会社 所属)が中心となって因島でブルーカーボンの技術開発プロジェクトを開始していました。西嶋さんから色々と情報提供をいただくなかで、タイミングが重なりあい、因島での空中ドローン・水中ドローンを組み合わせたブルーカーボン調査の取り組みがスタートしました。

鎌田様

ブルーカーボンの藻場調査は、従来の方法ではダイバーに依頼をする必要がありました。しかし、ダイバーに依頼して藻場の調査をする場合、相当なコストがかかってしまいます。従来の調査方法だと、ブルーカーボンのクレジットを創出できても、調査にかかる費用が高すぎて経済合理性を担保できないという課題がありました。

中外テクノスは、これまでにもドローンを使った環境調査を行っていましたので、「ドローンを使うことで調査を効率化できないか?」「コストを下げられる手法として水中ドローンが使えないか?」を実証したかったという想いがありました。

当時は水中ドローンも先進的な手法でしたので、ダイバーによる調査をどこまで水中ドローンに代替できるのかは我々としても試験的な取り組みでした。

木原様

水中ドローンによる藻場調査・画像処理の試験は、社内で工業技術事業本部にも協力してもらい、因島でのプロジェクトに参画しました。

Q. 因島のプロジェクトでは、実際にどのような調査を行いましたか?

本原様

2022年2月22日に、因島のトロムソの試験場にて最初の実証試験を行いました。実証試験のフローは「オルソ画像の生成」「調査地点の設定」「水中ドローンの移動」「海底の撮影」「撮影画像の解析」として、トロムソと福山大学にもサポートをいただきながら試験を行いました。

試験当時、水中ドローン単体では位置情報が取得できなかったので、空中ドローンで誘導しながら水中ドローンを調査地点に連れていきました。

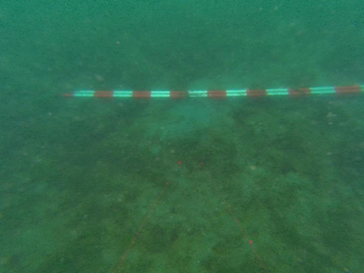

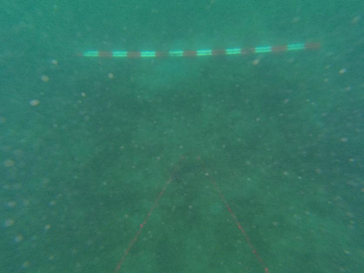

「水中ドローンでどのように海底を撮影できるのか?」を調査したところ、水中ドローンの画角は狭く藻場の全体像を画像で捉えることはできませんでした。

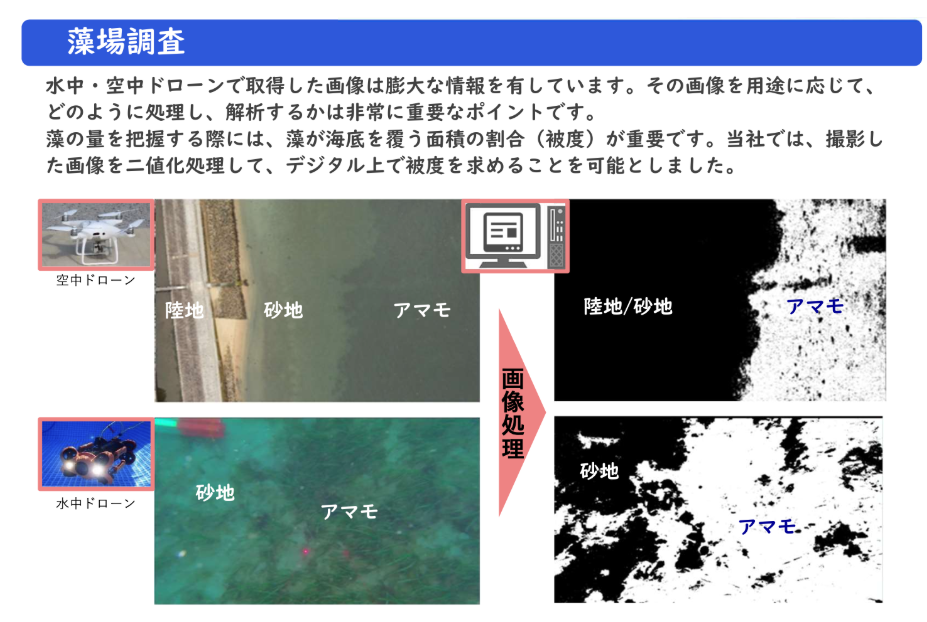

そこで、水中ドローンで撮影した複数地点の画像を合成したところ、藻場の全体像を捉えることに成功しました。さらに、空中及び水中の画像をそれぞれ二値化※し、藻場の被度を捉えることに成功しました。

※二値化:画像を白と黒の2色に変換する画像処理技術

そこから半年後の8月に再度同様の調査を行ったところ、植生がアマモからアオサに変わっていましたが、2月と同様に藻場の全体像を捉えられることが確認できました。

一方、因島の調査地点は海の透明度が高く、画像による識別がしやすい環境だったことも好影響でした。

山本様

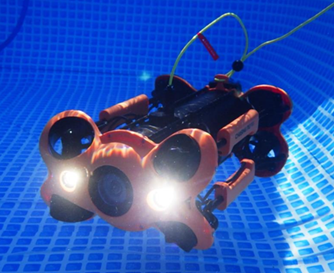

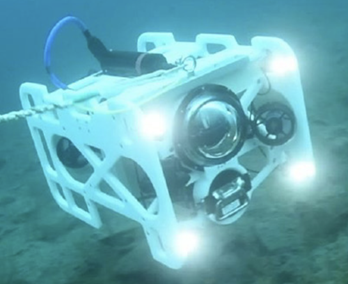

当時は「CHASING」という水中ドローンを使っていましたが、現在は産業用水中ドローンの「DiveUnit300」を調査に利用しています。鮮明化装置が付いているので、濁った水中環境でも映像をクリアに補正したり、マルチビームソナーにより水中の地形や障害物を把握することができます。

※参考:https://www.youtube.com/watch?v=mTcA1ZE_aQM

※因島の実証実験で仕様

※鮮明化装置・マルチビームソナーを備えたドローン

Q. 調査の他にも様々な取り組みを行っていると思います。調査以外の取り組みについても教えてください。

鎌田様

西嶋さん(前述)の呼びかけで、2023年3月の大潮の日に因島のアマモ場が干潟になるタイミングに合わせて、アマモ場とドローン調査の視察会が行われました。ブルーカーボンに関する取り組みを行っている大手ゼネコンの研究所、素材メーカー、金融機関、海の再生に取り組む会社や自治体など、多くの関係者が参加してくれました。

Q. 様々な取り組みのなかで、上手くいったこと・上手くいかなかったことなどを教えて下さい。

木原様

海のオルソ画像を作成するのは難しかったですね。航空法にギリギリ引っかからない所までドローンを飛ばして、やっとオルソ画像が生成できました。

また、水中ドローンは位置情報を取得できなかったので、水中ドローンを調査地点までどのように連れて行くのかについては課題がありましたが、空中ドローンを使って水中ドローンを誘導する方法は上手くいきました。

「水中ドローン単体で位置情報を取得できないか?」ということも考えて挑戦しました。座標データを取得することはできましたが、座標データだけでは水中のどの地点にドローンが居るのかが把握できず、水中ドローン単体での位置情報取得については課題が残りました。

また、水中ドローンで撮影した画像については、水中の光量が足りなかったり、波のゆらぎで光が安定しなかったり、複数地点で撮影した画像をオルソ画像に変換するのは難しかったですね。

藻場の被度の調査については、浅い海域では調査が上手くいったものの、深い海域では難しい状況です。

山本様

最新の水中ドローンにはGPSユニットが付いていますが、アンテナで位置情報を取得するものになります。従来の水中ドローンよりは位置情報の取得も高度化していますが、アンテナが位置情報を拾える深度も限りがあるので、深度が深くなってくると位置情報の取得は難しくなると思います。

Q. 取り組みについて詳細をおしえていただきありがとうございました。今後目指している姿について教えて下さい。

木原様

調査を行ってみて改めてわかったのは、ブルーカーボンのクレジットが取得できるとはいえ、調査には一定のコストが発生するということです。コスト面も考慮し、今後の取り組みを思案している段階です。

鎌田様

ブルーカーボンについては、地元の金融機関やコンサルティング会社とも意見交換をしていますが、ブルーカーボンへの取り組みは「30 by 30アライアンス(2030年までに地球上の陸域と海域の30%を保全するという国際的な目標)」にも紐づく重要なミッションである一方で、カーボンクレジット単体で利益を上げて事業化するのは難しい状況だと感じています。

ブルーカーボンの取り組みを否定するのではなく、より広く地域振興や地域漁業の活性化、環境教育や環境再生など、観光も含めたまちづくり・地域づくりの一環としてブルーカーボンがどのように寄与できるのかが重要になると認識しています。

我々も環境事業に取り組んでいますが、今後の目指す姿については答えが出ていない状況です。

環境省や国土交通省、JBE(ジャパンブルーエコノミー技術研究組合)が科学的な根拠やガイドラインを作成してくださっている段階だと思いますので、我々もどのように関わって行けるかを模索しています。

色々と模索するなかで、やはり海に対する愛が一番大切だと思っています。海への愛がある方々がいて、様々な取り組みが進んでいきます。我々の調査も、西嶋さんがいなければ実現していなかったと感じています。

山本様

空中ドローン、水中ドローンを用いた調査技術については研究開発を進めておりますので、ブルーカーボンの取り組みに貢献できることがあれば嬉しく思います。

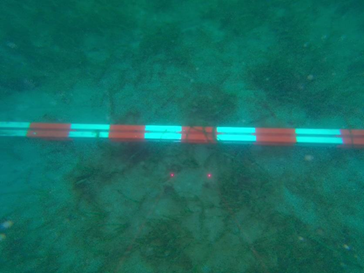

海底から100cm

海底から150cm

海底から180㎝