丸徳水産について

長崎県対馬市美津島町にある「丸徳水産」。対馬で生まれ育ち、海と共に生きてきた犬束ゆかりさんは、海の環境を守るために“食べる磯焼け対策”として、これまで捨てられてきた魚「イスズミ」を活かした取り組みを続けています。

「イスズミ? 食べないよ〜!」そんな風に言われていたイスズミを、地元の子どもたちが給食でじゃんけんで取り合うほど大好きになるまでのストーリーには、犬束さんの想いと行動力が詰まっていました。

今回は、丸徳水産の犬束ゆかり様に、食べる磯焼け対策への想いやこれまでの取り組み、そして未来に向けてのお話をお伺いしました。

<お話を伺った方>

丸徳水産 犬束ゆかり様

Q. これまで「食べる磯焼け対策」にどのように取り組んできたのでしょうか。取り組みへの想いを教えて下さい。

犬束様

私は生まれも育ちも結婚もずっと対馬で、この島で育ってきました。小さな頃から海が大好きで、夫も同じく海が大好きです。次男を妊娠していた時に、夫が脱サラして素潜り漁師になりました。

当時はサザエやウニ、アワビなどの磯物がたくさん獲れていて、ナマコや海藻も豊富にありました。本当に海の恵みをたくさんいただいていたんですよね。

その海の恵みを少しでも高く販売したいと考え、30歳の頃に行商を始めました。海の恵みを売りながら男の子3人を育て、少しずつ従業員も増えていき、今では飲食店や宿泊業も営むようになりました。

でも、50歳の時にふと気づいたんです。「私たち、海の恵みをいただきながら生活しているのに、恩返しできていないよね」と。人や地域との関わりに助けられてきた人生を振り返る中で、「これからは地域に還元する生き方をしよう」と思うようになりました。

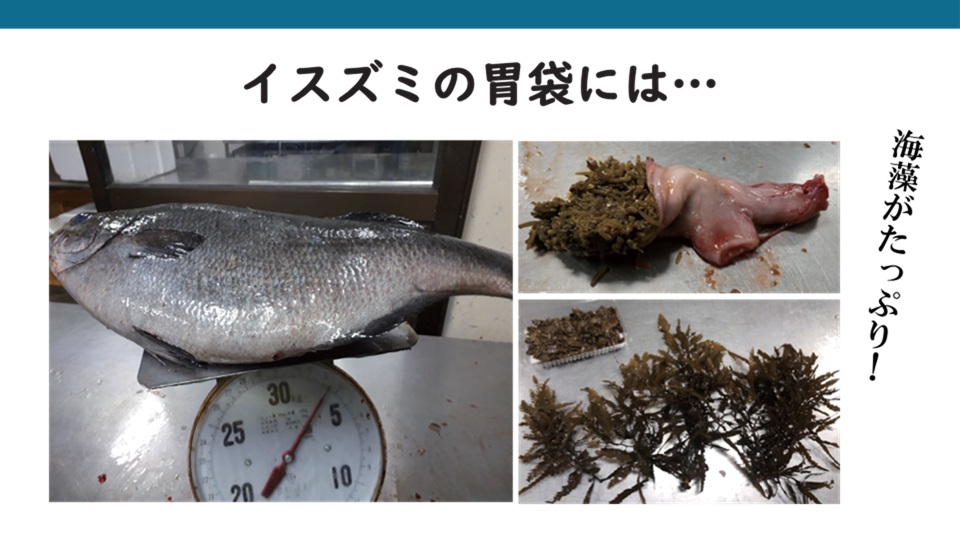

2016年に、対馬水産業普及指導センターの若手職員から「海藻の食害が本当に深刻で…、イスズミという魚が主な原因になっている」と教えてもらいました。それまでは海藻が減っていることは感じていましたが、原因が分からなかったんです。イスズミが海藻に深刻な影響を与えているとは知らず、その話を聞いたときに「知ることの大切さ」を痛感しました。

さらに、「イスズミは税金を使って焼却処分している」と聞いて驚きました。「もったいない!私が何か作ってみるから持ってきて!」と伝えたのが今の取り組みの始まりです。

Q. 「そう介プロジェクト」のスタートも2019年ですよね。どのように始まったのでしょうか。

犬束様

2019年に「食害がもっと酷くなっている」という話を聞いて、丸徳水産として本格的にイスズミの料理開発に取り組み始めました。最初はイスズミを買い取ることから始まり、捌いて試作品を作るところまで私ひとりでやっていました。

イスズミは、猫でも食べないほど美味しくない魚と言われています。地元でも「いや〜食べん」「要らん要らん」と言われる魚で、正直そのままでは売れないと感じていました。

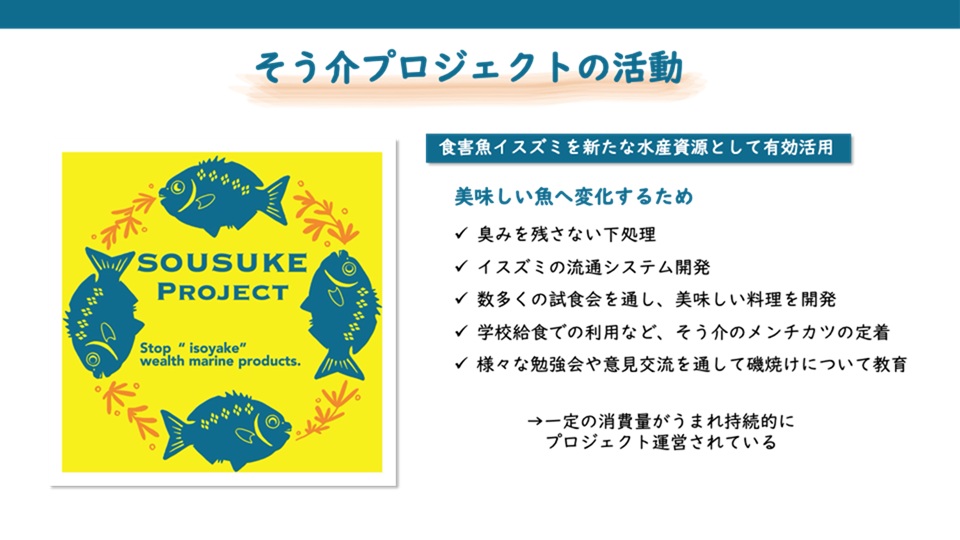

そこで、商売人の勘がはたらき、「この魚には新しい名前と物語が必要だ!」と考えたんです。「海藻を増やす」「漁民も魚も相互に良くなる」「創意工夫で惣菜へ」、…さまざまな「そう」を重ねて、「そう介プロジェクト」と名付けました。イスズミの新しい愛称を「そう介」としたんです。

https://www.marutoku-kitchen.com/%E6%A6%82%E8%A6%81-1

当時、対馬市の水産課の方々と、一般社団法人MIT(以下、MIT)の吉野さんが、私たちのもとを訪れ、「イスズミをなんとか活用できないだろうか」と相談してくださいました。「それなら、一緒に取り組みましょう!」とお返事し、対馬市やMITにも協力をいただくことになりました。

その後、イスズミを提供してくださったり、試食会の周知をしてくださったりと、対馬市やMITの皆さんが積極的にサポートしてくださいました。イスズミ料理の試作品を作ってからは、長崎県庁にも「イスズミのスープ」などの試作品を持っていきました。当時の県庁の水産課の職員の方が親身になって対応してくださり、とても励まされました。

さらに、対馬市の漁協組合の組合長会(漁協の組合長の会合)にも参加しました。最初は「関係者しか入れない」と言われましたが、料理道具を持ち込んで会場で試食してもらったところ、「イスズミも工夫をすれば美味しく食べられる」と理解していただき、組合長たちの中で「イスズミといえば犬束さん」と覚えてもらえるようになりました。

こうして、対馬市やMIT、県庁、漁協の組合長さん、地元議員の方々と少しずつ信頼関係を築いていきました。イスズミとは関係のない海岸清掃のボランティアにも参加し、そこでも人の輪が広がっていったんです。

そんな中、学校給食の栄養士の先生方の食事会が、丸徳水産の「肴や えん」で開かれました。先生方にもイスズミの試作品を食べてもらい、「食害魚を美味しく食べる意味」「食を通じて環境を伝える大切さ」をお話ししました。今では対馬全域の学校給食で“そう介”が提供されています。栄養士の先生方は、今では一番の応援団ですね。

また、MITの吉野さんには本当に助けられています。2019年の「第7回Fish-1グランプリ」への出場も、グランプリを獲得できたのも、吉野さんのサポートがあってこそでした。

Q. 犬束さんの想い・行動力から始まるそう介プロジェクトの物語を聞いていると、とても元気をもらいます。

犬束様

よく言われます(笑)。「今日は元気をもらいに来ました」という方も居ますよ。私はいつも、楽しくやっているんです!

今、楽しくて幸せなので、お裾分けが皆にできればと思いますし、私が取り組む姿を見せることが、息子たち・孫たち・スタッフたちへの見せる教育になると思っています。私がいなくなった時にも、「ゆかりさんはあんな風にやっていたよね」と思い出してくれるようなことを残していくことが大事だと思っています。

Q. イスズミが食べられるようになるまでにどんな工夫をされたのでしょうか?

犬束様

最初は、飲食店の休憩時間にイスズミを捌いて試作品を作っていました。でも、臭いが強くて「お店を開けられない…。」とスタッフに言われたことも。私の中では「一週間も経てばみんな慣れるはず」と思っていましたし、実際、一週間も経てば慣れてくれました(笑)。

当時は、飲食店の刺し場を担当していた長男ですら、私がイスズミを捌いていることに見向きもしなかったです。主人も母も呆れていました。母には「Fish-1グランプリにイスズミ料理で出る」と話すと、対馬弁で「イスズミで出らんかしていいやないね。タイか何かで出ればいいやないね」と言われたこともあります。「なんでイスズミや」と皆から言われましたが、私にとってはイスズミでなければ意味がなかったんです。

スーパーのテナントで鮮魚店を十数年営んでいた際の経験から、魚の臭いは血合いから来ているんじゃないかと思っていました。だから、丁寧に捌けば美味しく食べられるだろうと思ったんです。実際にやってみたらその通りで、血合いを取れば美味しく食べられることがわかりました。調味料の配合も、飲食店経営の経験を活かしてグラム単位で何度も調整を重ねました。メンチカツに使っている調味料も、家庭によくあるものだけです。

イスズミは、獲れる時期や魚体によって臭いが違うのが課題でした。臭いは目に見えないので、常に美味しい料理を出すためにはどうすれば良いか、日々研究を続けました。 ある時、たくさん料理を作った日に、口の中に臭いが残る日があって…。その時は作り直し。「せっかくたくさん作ったのに…。」と思ったこともあります。

臭いを取るためには、捌きながら海水にさらしていくことが重要です。三枚におろした時点で海水にさらし、仕上げに真水にさらします。水を循環させながらさらすことで、ヌメりや雑味も取れます。水にさらす作業は手を抜けない大事な工程です。

うちは1日で1t以上のイスズミを捌く日もあります。効率よく大量のイスズミを捌くため、ウロコを付けたまま、内臓を破らないようにイスズミを捌いていきます。イスズミは皮が固い魚なので、捌いた後で簡単に皮を剥がすことができるんですよ。

対馬で獲れるイスズミは一匹あたり3kg以上のものがほとんど。1tでおよそ300匹強ですね。2時間あれば4-5人で1tのイスズミを捌き終えることができます。捌いたイスズミは、すり身や”そう介メンチカツ”に加工して、学校給食やスーパー、飲食店で提供しています。最近では対馬島外からの注文も増えて、製造が追いつかないほど人気なんですよ!

Q. アイゴの処理はどのようにされていますか?

犬束様

アイゴは、お腹を割らずにそのまま捌きます。背中のトゲも付けたまま捌くんですが、うちの水産加工場にはイカの皮むき機があって、それでスルッと簡単に皮が剥けるんです。秒単位で処理できますよ。

アイゴは梅雨の時期など、気温が高い時にたくさん獲れます。1日で3〜5t、多いときだと1日に7t獲れる日もあります。ただ、本業の合間にやっているので、すべてを一気に捌くのは難しくて…。捌ききれない分は冷凍しますが、冷凍庫に入りきらないほど運ばれてくることもあるので、近所の水産会社さんに冷凍庫をお借りしたりしています。

アイゴはとても足が早い魚で、すぐに臭いが身に回ってしまうんです。でも、鮮度がいいものはお刺身でも美味しいし、秋口から冬にかけて獲れるものは脂も乗っていて本当に美味しいですよ。うちでは、アイゴのフライも製造していて、東京の会社からも継続的に注文をいただいています。

Q. 多くの方々の協力を得ながら進めて来られているんですね。

犬束様

まず、一人では何もできません。社内や家族に味方になってもらうことはもちろん、MITの吉野さんがいろんな人と引き合わせてくれ、一緒に味方になってくれる人が増えてきました。文書作成や取材対応も吉野さんが対応してくださって、非常に助かっています。

地元の漁師さんとの関係もとても大切です。私は、食害魚で儲けようとも思ってませんし、実際儲からないんです(笑)。でも、その姿勢が、皆さんからの応援に繋がっているのかもしれませんね。

2019年にそう介プロジェクトを始めた当時、地元の漁師さんたちも「無料でいいよ〜!持っていかんね〜!」「なんか作りよるっちゃろ〜!がんばれ〜!」と無料でイスズミをくださっていました。「イスズミを買い取りますよ」という仕組みにした今は、氷で鮮度を保って持ってきてくれる方や、神経締めをして持ってきてくださる漁師の方もいて、その気持ちが本当に嬉しいですね。

Q. そう介プロジェクトを進めるなかで、嬉しかったことについてもぜひ教えて下さい。

犬束様

2024年の暮れのことです。面識のなかった年配の漁師さんから、うちの水産加工場に電話がかかってきたんです。「魚が獲れない。網には食害魚や雑魚ばかり入る。もう漁師を辞めたいけど、もし丸徳水産が買い取ってくれるなら続けたい」と。電話を受けたのは次男でした。すぐに「ぜひ買い取ってあげて」と伝えました。

それからその漁師さんは、片道40分かけて魚を届けてくれるようになりました。魚がきちんとお金に変わることで、漁師を続けられる。そういう仕組みを作れたことが、本当に嬉しいです。

私たちが作った仕組みで、今まで捨てていた食害魚がお金に換わり、魚も美味しく食べることができる。せっかく獲れた魚が無駄にならない仕組みができている。そして、一人の漁師さんが生活を続けることができる。その責任を感じながらも、地域に恩返しできている喜びを実感しています。

また、給食を通じて地域の子どもたちに届けられていることも、私にとって大きな喜びです。うちの孫が「給食でそう介のメンチカツが出たとき、余った分の取り合いでじゃんけんになるよ!」と教えてくれて…もう、本当に嬉しかったですね。「じゃんけん負けた〜」って悔しそうに話す姿も、全部宝物です。

私が島内のテレビに映ると「おばあちゃん出てたよ〜!」なんて声も。照れくさいけど、嬉しいですね。

Q. 聞いている私も犬束さんの嬉しさが伝わってきます。一方で、苦労したことや大変だったことはありますか?

犬束様

私は日頃から楽天的なので、大変と思うことがあまり無いんです。周りから「大変やろ〜」と言われることもありますが、私自身はあまりそう思わないんですよね(笑)。

振り返ると、たくさんのイスズミを捌いて、いろんな料理を試して、たくさんの人に食べてもらう。そのために自分のお金も注ぎ込んで、家族や本業のことも後回しにして、「どうしたらイスズミは美味しくなるんだろう?」ばかりを考え続けていました。

2019年は特に、家と飲食店の往復をしながら、「どうしたら臭いが消えるんだろう」「どうしたら美味しく食べてもらえるんだろう」…寝ても覚めても”どうしたら?”の連続でした。でも、たくさんの”どうしたら”を思い続けたからこそ、今があると思います。イスズミが美味しく食べられるようなったし、誰かの心を打つことができるプロジェクトにもなったと思うんです。

学校に呼ばれて子どもたち向けに講演を頼まれることもあるんですが、そういう時にはこう伝えています。

「何かを成す時、そのことが心の中の8割〜9割を占めているような状態じゃないと難しい。だから、自分が夢中になれることがあれば、とことん夢中になって没頭して、自分がやりたいことに向かってほしい」と。

Q.これからの未来に向けて、どんなことを目指していますか?

犬束様

私たちには3人の息子がいて、長男が飲食店、次男が水産加工場、三男が磯焼け対策や藻場再生などの環境分野に取り組んでいます。

昨年、三男がアカモクの母藻(ぼそう)をもらってきて海の中に植え付けました。すると、母藻からちゃんと種が飛び、今年はアカモクが伸びたんです。これは本当に感動しました。今後は藻場をさらに広げていきたいと思っています。

また、海と山のつながりや、対馬の海の問題を伝える体験ツアーも企画・開催しています。ツアーの案内役は、地元の漁師さんたちです。漁師さんたちの知識や経験も活かしながら、漁師さんたちも収入を得ることができます。海の恵みを搾取することもありません。

海の環境にとっても良い、漁師さんたちにとっても良い、そして、来訪する方も、学びと気づきを得て生き方を考えることができる。私自身も2016年まで磯焼け問題を知りませんでした。でも、知ることで生き方が変わりました。だから、誰かが“知る”きっかけを作りたい。そうすれば、きっと社会も変わると思うんです。

さらに、丸徳水産に農業部を立ち上げました。理由は、毎日当たり前にたくさんの食べ残しがゴミになっている状況を変えたいからです。

食べ物を捨てることが当たり前になり、心が痛むことが薄れていく。また、お米も野菜も高騰しているが食料自給率は低い。対馬は面積の89%が山林のため、畑も少ないんです。でも、耕作放棄地も増え、畑が減っていく…。そういった状況を見て、ずっと「どうしたら良いんだろう」と思っていました。

そこで、本格的に農業をスタートすることにしました。今では、仕事の前に畑に行ったり、飲食店の休憩時間に土を触ったり…。休みの日は朝から畑に出て、畑仕事に没頭しています。種をまいて、「これが育つまでにどれだけの時間がかかるんだろう」と気を揉んだり、芽が出た時の喜びや感激など、言葉では言い表せない喜びがあります。

これから、鶏も育てていきます。鶏のエサも、これまで捨てていた食べ残しや魚の血合いなどを活用する予定です。水産から農業へ、循環の輪を広げていこうと考えています。

農業を通じて、自分たちで食べるものを作るということや生き方を孫たちに教えてあげたいと思っています。

Q.とても素敵なお話をありがとうございました。最後に、犬束さんが大切にしている”生き方”について教えてください。

犬束様

私たちは、地元の漁師さんや色んな人達に助けられてここまで来ました。コロナ禍でも島内の方々がたくさん飲食店に来てくださったし、地域の人たちがお店を支えてくれています。

だからこそ、地域に恩返しがしたいし、地域と一緒に大きくなっていきたい。できるだけ地元にお金を落とせるようになりたい。そう思っています。

50歳を過ぎてから、自分の“心地よさ”を大切にするようになりました。何をするにしても、心がワクワクする方へ。たとえば、孫に「卵が生まれるところを見せたいな」と思って鶏を飼うのも、すごく楽しいことなんです。

漁師さんの収入を増やせることも嬉しいし、自分が関わることで誰かが幸せになれるのなら、それが何よりの喜びです。もちろん、会社を維持していくには利益も必要。でも、それだけじゃなくて、「気持ちよく」「心地よく」「ワクワク」「幸せに」働いて、周りにも幸せをお裾分けできることが一番大切だと思っています。

「対馬って魚もウニもアワビも美味しいよね」とよく言われます。でも実は、サザエはほとんど獲れなくなり、アワビはツシマヤマネコより出会うことが稀なんです。海藻の成長を守りながら、処分される食害魚を美味しくいただく。イスズミやアイゴなどの食害魚も、根絶やしにしようというつもりはありません。

「これまで捨てられていた魚を、美味しい食材として生まれ変わらせる」

それが、私なりの海への恩返しであり、対馬の未来への願いです。海の再生のために、地域の人たちと一緒に、できることを一つひとつ続けていきたいと思っています。

編集後記

イスズミやアイゴのように、食害の原因かつ「食べられない」と処分されていた魚を“命ある食材”として再生させる犬束さんの姿勢。その根底にあるのは、海への感謝と、地域への恩返しという真っ直ぐな想いでした。

「心地よく生きることを大事にしている」と語る犬束さんの笑顔は、まさにその言葉の体現そのもの。海への恩返しと、未来のために行動する姿をお伺いしながら、何度も胸が熱くなりました。貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。

そう介メンチカツをはじめ、丸徳水産の海産物はこちらからお買い求めいただけます。

【丸徳水産 公式 通販サイト】まるとくオンラインショップ

https://shop.marutoku-suisan.com/